El concepto moderno de criogenia empezó a gestarse a principios de los años sesenta, cuando los rápidos avances de la medicina y la tecnología empezaron a cuestionar las definiciones tradicionales de la muerte. La idea era simple pero radical: si se podía detener el deterioro biológico poco después de que el corazón y los pulmones dejaran de funcionar, la ciencia futura podría ser capaz de devolver la vida y la salud al individuo una vez que la causa original de la muerte fuera tratable.

Inspiración temprana

Las raíces de la criogenia se remontan a la curiosidad científica por la congelación y la conservación biológica. Durante siglos, los experimentos demostraron que algunos organismos pequeños podían sobrevivir a temperaturas de congelación, lo que llevó a especular con la posibilidad de que algún día formas de vida más complejas pudieran conservarse de forma similar. Sin embargo, hasta el siglo XX, la idea siguió siendo teórica.

El concepto ganó credibilidad científica cuando los investigadores empezaron a comprender el papel de la temperatura en la ralentización del metabolismo y las reacciones bioquímicas. En las décadas de 1940 y 1950, los avances en criobiología demostraron que las células, el esperma y los tejidos pequeños podían sobrevivir al enfriamiento y recalentamiento si se trataban con crioprotectores, compuestos especiales que evitan el daño de los cristales de hielo. Estos primeros éxitos sentaron las bases para aplicar principios similares a organismos enteros.

El nacimiento del movimiento criónico

En 1962, un profesor de física llamado Robert Ettinger publicó un manuscrito titulado The Prospect of Immortality (La perspectiva de la inmortalidad), en el que proponía que los seres humanos pudieran ser conservados a bajas temperaturas tras su muerte legal y revividos posteriormente utilizando futuras tecnologías médicas. El libro cautivó la imaginación del público e introdujo el término "criónica", derivado del griego kryos, que significa "frío".

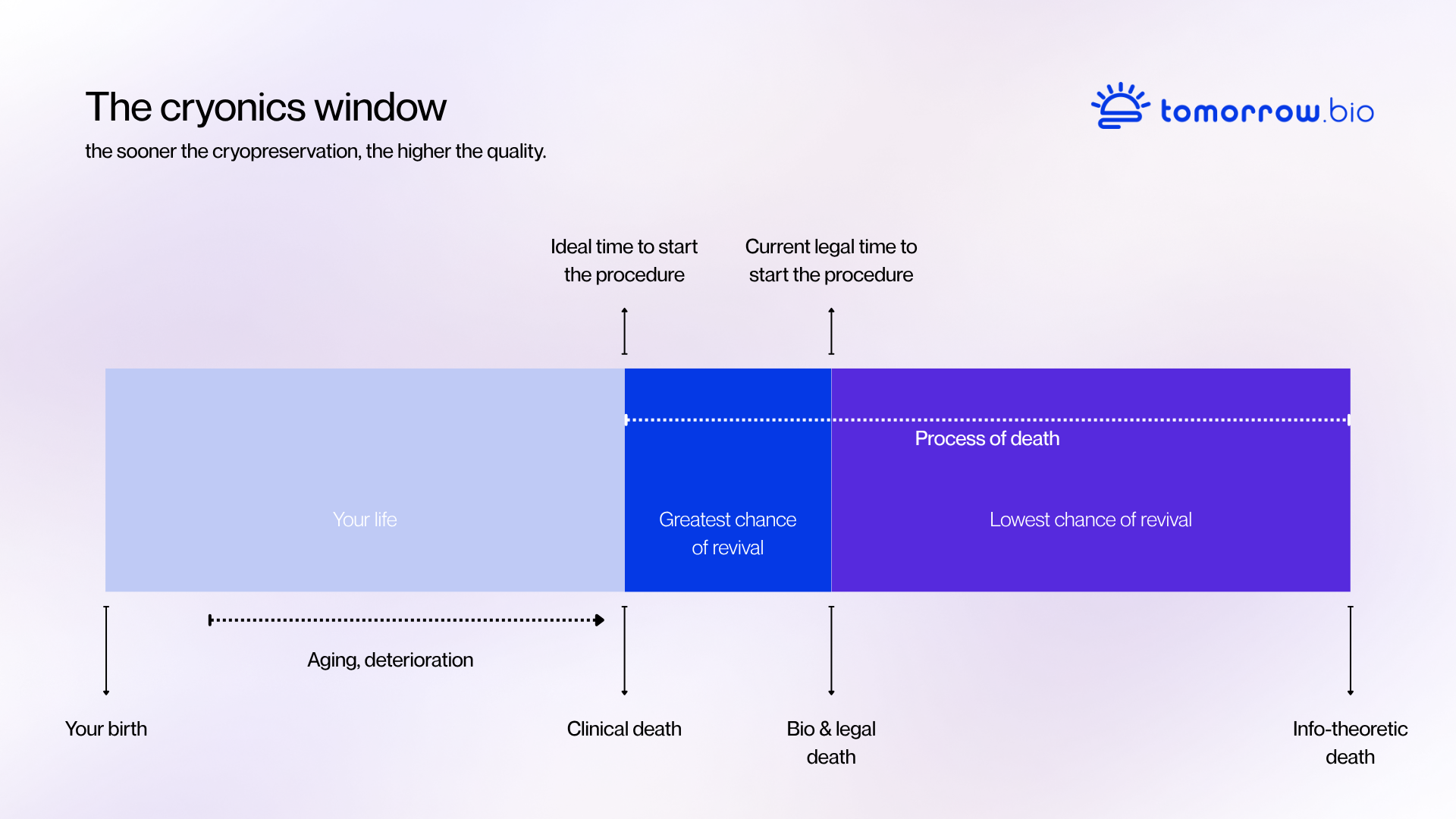

El argumento de Ettinger era sencillo: si la muerte es un proceso y no un momento único, la conservación podría considerarse una prolongación de la medicina de urgencias. En lugar de aceptar la muerte como definitiva, se podía mantener la estructura del cuerpo en un estado estable hasta que se dispusiera de nuevos tratamientos o métodos regenerativos. Este razonamiento enmarcaba la criogenia no como ciencia ficción, sino como un experimento médico racional prolongado en el tiempo.

A mediados de los 60, pequeños grupos de científicos y entusiastas empezaron a formar organizaciones para poner en práctica la teoría. La primera crioconservación humana tuvo lugar en 1967. Aunque los primeros procedimientos eran técnicamente limitados en comparación con los estándares actuales, establecieron la estructura esencial de la criónica moderna: intervención inmediata tras la muerte legal, enfriamiento, perfusión de crioprotectores y almacenamiento a largo plazo en nitrógeno líquido.

Desarrollo técnico y contratiempos

Durante las décadas de 1970 y 1980, la criogenia pasó de la especulación a procedimientos más estandarizados. Los investigadores perfeccionaron los sistemas de perfusión, mejoraron la composición química de los crioprotectores y estudiaron cómo la formación de hielo daña los tejidos a nivel microscópico. Este periodo también reveló la importancia del mantenimiento continuo y la estabilidad de la temperatura en el almacenamiento a largo plazo.

No todos los primeros intentos de preservación tuvieron éxito. En algunos casos, los fallos de los equipos o el almacenamiento inadecuado provocaron la pérdida de pacientes preservados, lo que llevó al sector a introducir normas técnicas y éticas más estrictas. Estas experiencias dieron forma a un enfoque más profesional, orientado a la investigación y centrado en la fiabilidad, la transparencia y la mejora científica.

La vitrificación y la criónica actual

En la década de 1990 se produjo un gran avance con el desarrollo de la vitrificación, un método que enfría el material biológico hasta convertirlo en un sólido similar al vidrio sin formar cristales de hielo. La vitrificación permitió conservar células, tejidos y órganos enteros con muchos menos daños estructurales que la congelación convencional. Aplicada a la criónica, permitió una calidad de conservación mucho mayor y se convirtió en la norma moderna para la criopreservación humana.

Hoy en día, los procedimientos criogénicos se basan en sistemas de perfusión de grado médico, monitorización avanzada y soluciones crioprotectoras optimizadas. El proceso comienza inmediatamente después de la muerte legal, con la estabilización y el enfriamiento a cargo de equipos de standby especializados. Una vez que el paciente alcanza temperaturas criogénicas, se procede a su almacenamiento a largo plazo en dewars aislados de acero inoxidable llenos de nitrógeno líquido a -196 grados centígrados.

Investigación y futuro

La criónica sigue evolucionando a la par que campos como la criobiología, la nanomedicina y la neurociencia. La investigación sobre la reparación de tejidos, el recalentamiento celular y la restauración molecular podría algún día salvar la distancia entre la conservación y la recuperación. Al mismo tiempo, los avances en modelado digital y escaneado están profundizando nuestra comprensión de cómo la memoria y la identidad se codifican físicamente en el cerebro, un conocimiento que respalda la premisa fundamental de la criogenia.

Aunque la recuperación sigue siendo un reto para las generaciones futuras, la base científica de la preservación se ha fortalecido. Hoy en día, la criogenia no se considera una garantía de vida futura, sino un procedimiento médico experimental que amplía las posibilidades de recuperación más allá de los límites de la medicina actual.