Le concept moderne de cryogénisation a commencé à prendre forme au début des années 1960, à une époque où les progrès rapides de la médecine et de la technologie commençaient à remettre en question les définitions traditionnelles de la mort. L'idée était simple mais radicale : si la détérioration biologique pouvait être stoppée peu après que le cœur et les poumons aient cessé de fonctionner, la science future pourrait être en mesure de redonner à l'individu la vie et la santé une fois que la cause initiale de la mort serait devenue traitable.

Une inspiration précoce

Les origines de la cryogénie remontent aux premières curiosités scientifiques concernant la congélation et la préservation biologique. Pendant des siècles, des expériences ont montré que certains petits organismes pouvaient survivre à des températures de congélation, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles des formes de vie plus complexes pourraient un jour être préservées de la même manière. Cependant, jusqu'au XXe siècle, l'idée est restée théorique.

Le concept a gagné en crédibilité scientifique lorsque les chercheurs ont commencé à comprendre le rôle de la température dans le ralentissement du métabolisme et des réactions biochimiques. Dans les années 1940 et 1950, les progrès de la cryobiologie ont démontré que les cellules, le sperme et les petits tissus pouvaient survivre au refroidissement et au réchauffement s'ils étaient traités avec des cryoprotecteurs, des composés spéciaux qui empêchent les dommages causés par les cristaux de glace. Ces premiers succès ont jeté les bases de l'application de principes similaires à des organismes entiers.

La naissance du mouvement cryogénique

En 1962, un professeur de physique nommé Robert Ettinger a publié un manuscrit intitulé The Prospect of Immortality (La perspective de l'immortalité), dans lequel il proposait que les êtres humains puissent être conservés à basse température après leur mort légale et réanimés par la suite grâce aux futures technologies médicales. Ce livre a captivé l'imagination du public et a donné naissance au terme "cryogénie", dérivé du grec kryos, qui signifie "froid".

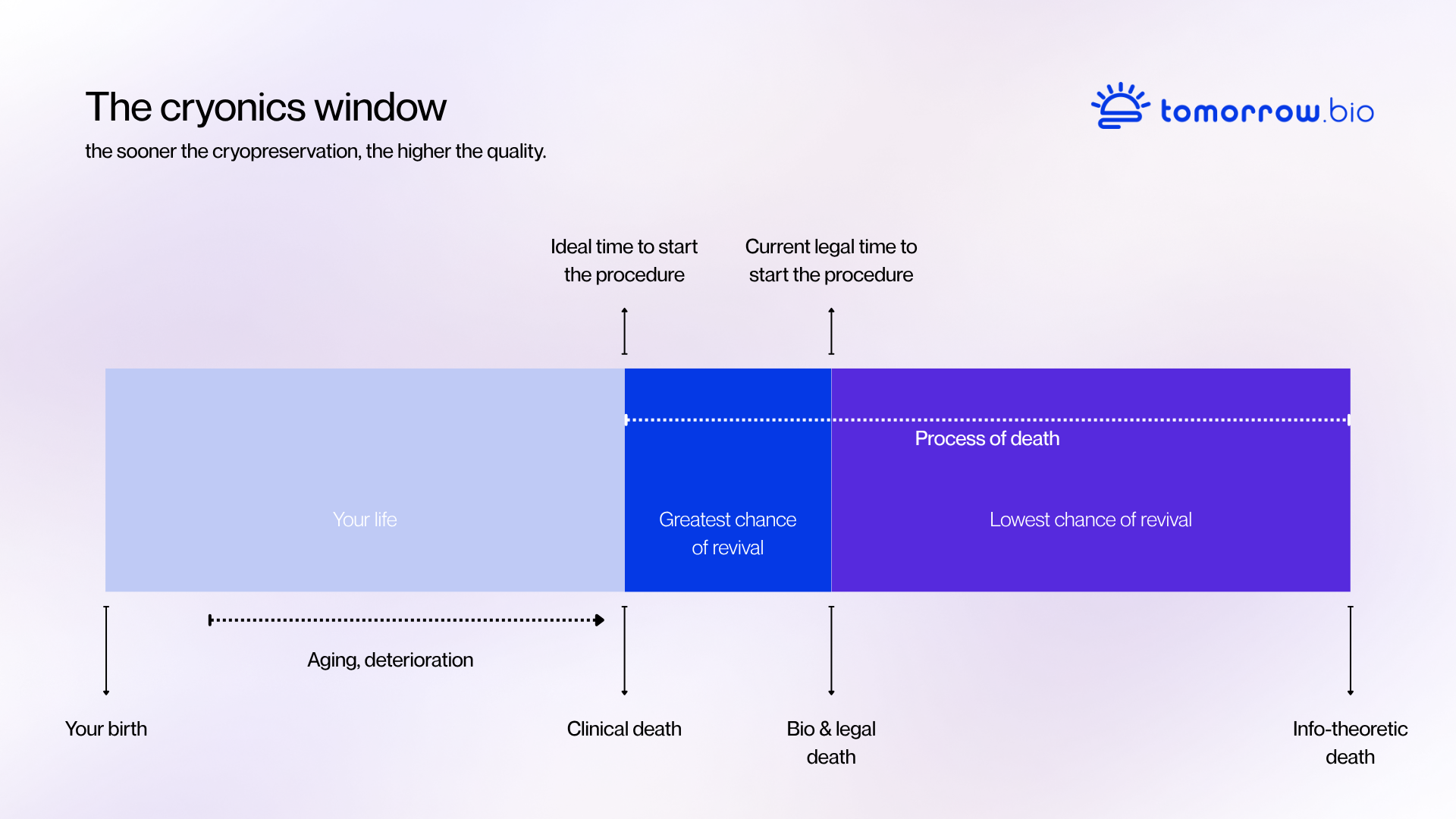

L'argument d'Ettinger était simple : si la mort est un processus plutôt qu'un moment unique, la préservation peut être considérée comme une extension de la médecine d'urgence. Au lieu d'accepter la mort comme définitive, on pourrait maintenir la structure du corps dans un état stable jusqu'à ce que de nouveaux traitements ou de nouvelles méthodes de régénération soient disponibles. Ce raisonnement fait de la cryogénisation non pas une science-fiction, mais une expérience médicale rationnelle prolongée dans le temps.

Au milieu des années 1960, de petits groupes de scientifiques et de passionnés ont commencé à former des organisations pour mettre la théorie en pratique. La première cryoconservation humaine a eu lieu en 1967. Bien que les premières procédures aient été techniquement limitées par rapport aux normes actuelles, elles ont établi la structure essentielle de la cryogénie moderne : intervention immédiate après la mort légale, refroidissement, perfusion de cryoprotecteur et stockage à long terme dans l'azote liquide.

Développement technique et recul

Au cours des années 1970 et 1980, la cryogénie est passée de la spéculation à des procédures plus normalisées. Les chercheurs ont perfectionné les systèmes de perfusion, amélioré la composition chimique des cryoprotecteurs et étudié la façon dont la formation de glace endommage les tissus au niveau microscopique. Cette période a également révélé l'importance de l'entretien continu et de la stabilité de la température pour le stockage à long terme.

Les premières tentatives de conservation n'ont pas toutes été couronnées de succès. Dans certains cas, des pannes d'équipement ou un mauvais stockage ont entraîné la perte de patients préservés, ce qui a incité le secteur à introduire des normes techniques et éthiques plus strictes. Ces expériences ont façonné une approche plus professionnelle, orientée vers la recherche et axée sur la fiabilité, la transparence et l'amélioration scientifique.

La vitrification et la cryogénie d'aujourd'hui

Une avancée majeure a eu lieu dans les années 1990 avec le développement de la vitrification, une méthode qui refroidit le matériel biologique jusqu'à ce qu'il devienne solide comme du verre sans former de cristaux de glace. La vitrification a permis de préserver des cellules, des tissus et des organes entiers avec beaucoup moins de dommages structurels que la congélation conventionnelle. Appliquée à la cryogénie, elle a permis une préservation de bien meilleure qualité et est devenue la norme moderne pour la cryogénisation humaine.

Aujourd'hui, les procédures de cryogénisation s'appuient sur des systèmes de perfusion de qualité médicale, une surveillance avancée et des solutions cryoprotectrices optimisées. Le processus commence immédiatement après la mort légale, avec la stabilisation et le refroidissement effectués par des équipes de standby spécialisées. Une fois que le patient a atteint les températures cryogéniques, le stockage à long terme se fait dans des dewars isolés en acier inoxydable remplis d'azote liquide à -196 degrés Celsius.

La recherche et l'avenir

La cryogénie continue d'évoluer parallèlement à des domaines tels que la cryobiologie, la nanomédecine et les neurosciences. La recherche sur la réparation des tissus, le réchauffement cellulaire et la restauration moléculaire pourrait un jour combler le fossé entre la préservation et la renaissance. Parallèlement, les progrès de la modélisation et de la numérisation numériques nous permettent de mieux comprendre comment la mémoire et l'identité sont physiquement encodées dans le cerveau - des connaissances qui soutiennent le principe fondamental de la cryogénie.

Alors que la renaissance reste un défi pour les générations futures, les bases scientifiques de la préservation se sont renforcées. Aujourd'hui, la cryogénie est considérée non pas comme une garantie de vie future, mais comme une procédure médicale expérimentale qui prolonge les possibilités de guérison au-delà des limites de la médecine actuelle.